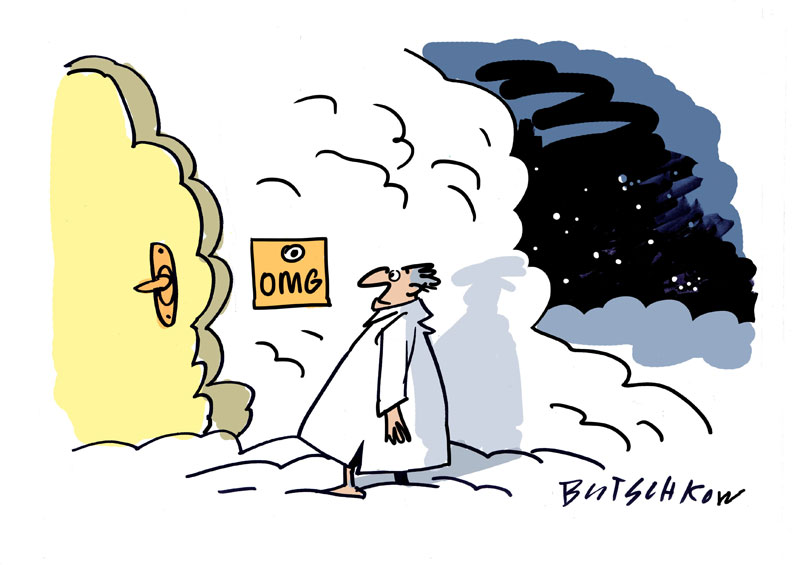

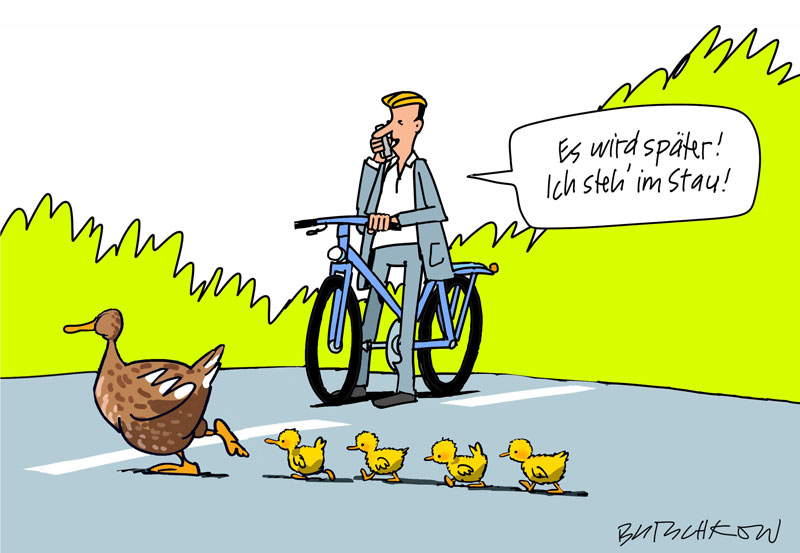

Leere Worte

Ich habe sie gerade gefragt, was ihre Tochter macht, da sagt sie: „Es kann sein, dass mein Akku gleich….“ Und – zack! – sind wir getrennt. Einen Moment später ruft sie wieder an. „Hu-hu! Komme jetzt über mein Handy“, sagt sie fröhlich und fragt „Wo waren wir stehengeblieben?“ „Bei deinem Akku“, antworte ich. Sie lacht und meint, sie verstünde das nicht, erst gestern hätte sie den Akku ihres Festnetztelefons vollgeladen, auf der Ladeanzeige waren alle Striche aktiv.

Ich habe sie gerade gefragt, was ihre Tochter macht, da sagt sie: „Es kann sein, dass mein Akku gleich….“ Und – zack! – sind wir getrennt. Einen Moment später ruft sie wieder an. „Hu-hu! Komme jetzt über mein Handy“, sagt sie fröhlich und fragt „Wo waren wir stehengeblieben?“ „Bei deinem Akku“, antworte ich. Sie lacht und meint, sie verstünde das nicht, erst gestern hätte sie den Akku ihres Festnetztelefons vollgeladen, auf der Ladeanzeige waren alle Striche aktiv.

„Das sagt gar nix“, sage ich souverän, „wenn du es ständig auf der Basis lässt, verliert der Akku an Kraft. Wird schlapp, wie wir, wenn wir nicht gefordert werden. Auch unsere Zellen müssen ja immer wieder frisch aktiviert werden, du verstehst?“ Sie ist spürbar beeindruckt. „Boah, jetzt wo du´s sagst“, antwortet sie nachdenklich.

Unbedarfte Menschen, besonders Frauen, wecken in mir den fürsorglichen Aufklärer, ich komme dann richtig in Fahrt und gebe erst auf, wenn ich mir sicher bin, dass sie mich verstanden haben. Ich hätte auch ein guter Lehrer werden können. „Alles hängt mit allem zusammen, weißt du?“, lege ich nach. Eine Prise Philosophie macht immer Eindruck. Sie schweigt überwältigt. So fühlt sich für mich gebannte Aufmerksamkeit gepaart mit Interesse an. Irre, wie gut ich das bei Menschen erreichen kann, denke ich nicht ohne Stolz.

Zum Schluss gebe ich ihr als Abrundung meiner Beratung noch – ganz wichtig – die Lösung, mit der sie zukünftig arbeiten kann: „Du musst das mobile Teil ab und zu mal von der Station nehmen, damit es sich komplett entleert, und sich dann wieder kraftvoll aufladen kann.“ Sie ist beeindruckt und findet, dass ich ja wohl tolle Ahnung von Technik habe und ein richtig praktischer Mann sei. Ich lasse ihre völlige Fehleinschätzung unwidersprochen stehen. „Öööhm….ach ja, ich wollte doch wissen, was macht eigentlich deine Tochter?“, wiederhole ich meine Frage, die ich ihr vor dem Kommunikationsabsturz gestellt hatte. Ich höre noch, wie sie „Clara? Also die studiert jetzt in Münster…“ sagt, da reißt unser Gespräch ab. Mein Akku ist leer.