Autonummer

Ein Auto, mit denen man abseits der asphaltierten Straßen fahren konnte, gab es immer schon, es hieß „Jeep“. Anfangs fuhren die Amis damit an die Front, später kurvte man damit im Urlaub über die Sonneninseln – da hieß er „Wrangler“ oder kleiner „Suzuki“. Und dann erschien er, der SUV, und stürmte weltweit die Verkaufslisten. Hoch, breit, schwer und protzig. Nun waren auch Normalbürger in der Lage, damit Berghänge zu erklimmen, unwegsame Wälder zu erkunden und Furten zu durchqueren. Macht aber keine/r, dafür bringt die junge Mutti damit ihr Kind sicher in den Kindergarten und Männer rollen zur Bierverladung an die Rampe des Getränkemarktes.

Ein Auto, mit denen man abseits der asphaltierten Straßen fahren konnte, gab es immer schon, es hieß „Jeep“. Anfangs fuhren die Amis damit an die Front, später kurvte man damit im Urlaub über die Sonneninseln – da hieß er „Wrangler“ oder kleiner „Suzuki“. Und dann erschien er, der SUV, und stürmte weltweit die Verkaufslisten. Hoch, breit, schwer und protzig. Nun waren auch Normalbürger in der Lage, damit Berghänge zu erklimmen, unwegsame Wälder zu erkunden und Furten zu durchqueren. Macht aber keine/r, dafür bringt die junge Mutti damit ihr Kind sicher in den Kindergarten und Männer rollen zur Bierverladung an die Rampe des Getränkemarktes.

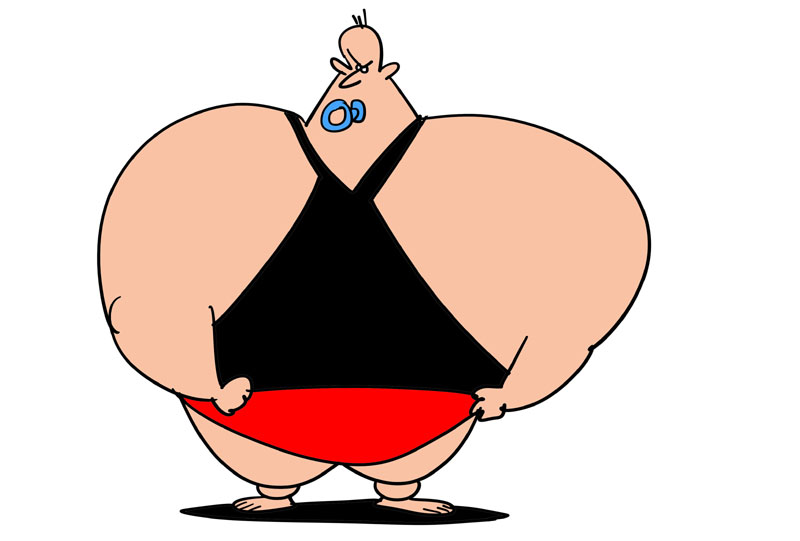

Ältere Herrschaften lieben ihn besonders, weil man so bequem einsteigen kann. Am allermeisten lieben ihn die Autohersteller, die gefühlt nur noch SUV´s bauen und damit fette Gewinne einfahren. Was der Kunde mag, baut man. Egal, ob überhaupt noch Platz ist in unseren Städten oder Parkhäusern. Nichts gegen ein Auto, außen so klein, innen so groß wie möglich, komfortabel, sicher, sparsam im Verbrauch, großzügig im Laderaum. Eins, in das man nackenfreundlich einsteigen kann und höher sitzt, um einen besseren Überblick zu haben. Eine tolle Aufgabe für geniale Konstrukteure. Aber nein, die bauen lieber einen SUV-Zombie, der wie eine Outdoor-Walze auf dem Weg zur nächsten Testosteron-Tanke daherkommt. An der Tanksäule putzt dann Oma für Opa die Scheinwerfergalerie, damit er das Großwild besser sehen kann. Da draußen tobt der Wahnsinn. Aber ein Trost: Auf der Arche herrscht SUV-Verbot.