Trink, Brüderlein, trink…

Im zunehmenden Maße führt man im Alter Gespräche über seine Gesundheit, vordringlich über die fehlende. Meistens wird einem so ein Gespräch von anderen aufgezwungen, von Menschen, wo man es sofort bereut, dass man sie „Wie geht´s?“ gefragt hat. In der Flut ihrer Befindlichkeiten und Befunden taucht unter Garantie die Frage auf „Trinkst du denn auch genug?“, alternativ auch die Mahnung „Du musst genug trinken.“ Darüber haben wir in jungen Jahren kein Wort verloren, genug trinken gehörte zu unserem Alltag, besonders abends und nachts. Heute nun ist es ein Muss. Seltsamerweise hat man im Alter nicht mehr so viel Durst, das heißt, man muss sich zum Trinken richtiggehend zwingen. Die Angaben über das nötige Maß an täglicher Flüssigkeitszufuhr schwanken zwischen zwei bis drei Liter, manche nehmen sogar noch mehr zu sich, bewegen sich damit dann allerdings schon in Richtung Kamel. Ich habe mich zwischen zwei und drei Liter Wasser eingependelt und erschrecke mich jeden Morgen, wenn ich mir streng meine Tagesration in Glasflaschenform auf den Tisch stelle. Oh, Gott! Das soll ich heute alles trinken.

Im zunehmenden Maße führt man im Alter Gespräche über seine Gesundheit, vordringlich über die fehlende. Meistens wird einem so ein Gespräch von anderen aufgezwungen, von Menschen, wo man es sofort bereut, dass man sie „Wie geht´s?“ gefragt hat. In der Flut ihrer Befindlichkeiten und Befunden taucht unter Garantie die Frage auf „Trinkst du denn auch genug?“, alternativ auch die Mahnung „Du musst genug trinken.“ Darüber haben wir in jungen Jahren kein Wort verloren, genug trinken gehörte zu unserem Alltag, besonders abends und nachts. Heute nun ist es ein Muss. Seltsamerweise hat man im Alter nicht mehr so viel Durst, das heißt, man muss sich zum Trinken richtiggehend zwingen. Die Angaben über das nötige Maß an täglicher Flüssigkeitszufuhr schwanken zwischen zwei bis drei Liter, manche nehmen sogar noch mehr zu sich, bewegen sich damit dann allerdings schon in Richtung Kamel. Ich habe mich zwischen zwei und drei Liter Wasser eingependelt und erschrecke mich jeden Morgen, wenn ich mir streng meine Tagesration in Glasflaschenform auf den Tisch stelle. Oh, Gott! Das soll ich heute alles trinken.

Das erste Glas schütte ich mir noch wacker rein, danach versiegt mein Bedürfnis deutlich. Natürlich variiere ich auch, trinke Wasser als Tee oder Schorle, aber die Leidenschaft, mit der ich abends mein kühles Helles verköstige, erreichen diese Mixturen nicht annähernd. Dennoch, ich beiße mich….besser, saufe mich tagsüber durch. Das wiederum hat Konsequenzen. Denn was oben reinfließt, will unten wieder raus, heißt, ich muss ständig pinkeln. Warum kann ich noch heute Stunden lang unbeweglich in einem Wirtshaus sitzen und Bier in mich reinschütten, muss aber nach einem Glas Wasser schlagartig aufs Klo? „Wasser treibt“, sagte mein Vater immer. Er musste das wissen, er war Ruderer, vergaß aber zu sagen: „Kaffee in Kombination mit Wasser treibt unvorstellbar.“

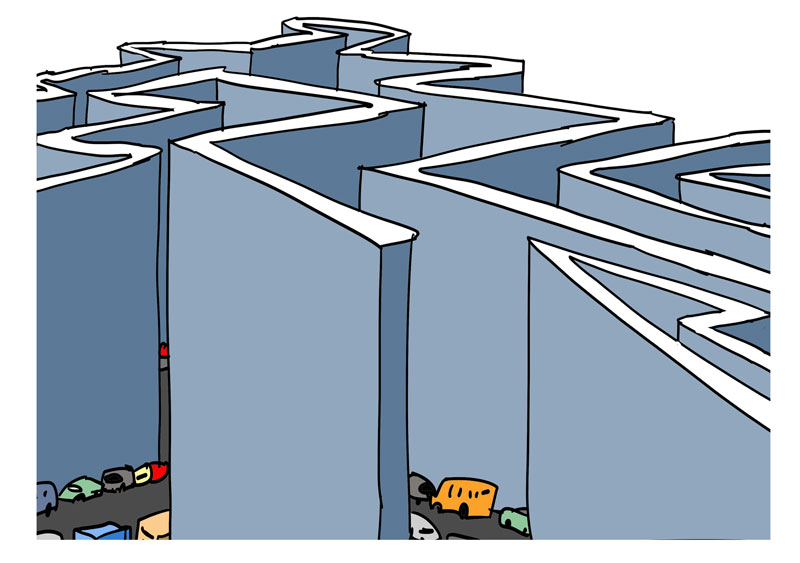

So also betrete ich nach meinem Frühstücksmüsli mit Kaffee und Wasser zum Einkaufen meinen Supermarkt und stürze sofort ins Kundenklo. Manchmal ist es so knapp, dass ich mich heimlich auf der Rückseite des Gebäudes in ein Gebüsch entleere. (Männer!) Die Stelle kennt mich schon. Fahre ich mal morgens von meinem Dorf nach Hamburg, halte ich auf den 180 Kilometern mindestens drei Mal an und schaffe es oft in letzter Sekunde in das Autobahnklo. Damit ich immer auf der sicheren Seite bin, hat mir ein Freund ein mobiles Urinal für die Autofahrt geschenkt. „In Tokio bei den vielen Staus führen das alle Autofahrer mit sich“, meinte er, dabei war der noch nie in Tokio. Das Teil sieht aus wie eine breite WC-Ente, gibt es auch mit Aufsatz für Frauen. Eine sehr praktische Erfindung und funktioniert sogar. Sieht wohl in aktiver Nutzung ziemlich erbärmlich aus, aber eine vollgepisste Hose ist ungleich erbärmlicher. Letzte Woche war ich mit meinem Auto in der Werkstatt, als ich es nach Stunden wieder abholte, lag mein geliebtes Urinal demonstrativ auf dem Beifahrersitz. Der fürsorgliche Mechatroniker muss es wohl unter meinem Fahrersitz gefunden haben. Ich glaube, ich hatte einen knallroten Kopf.