Im gebührenden Rahmen

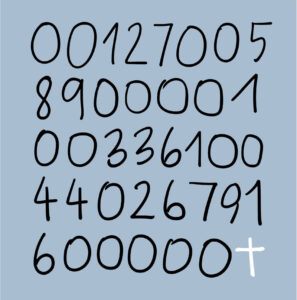

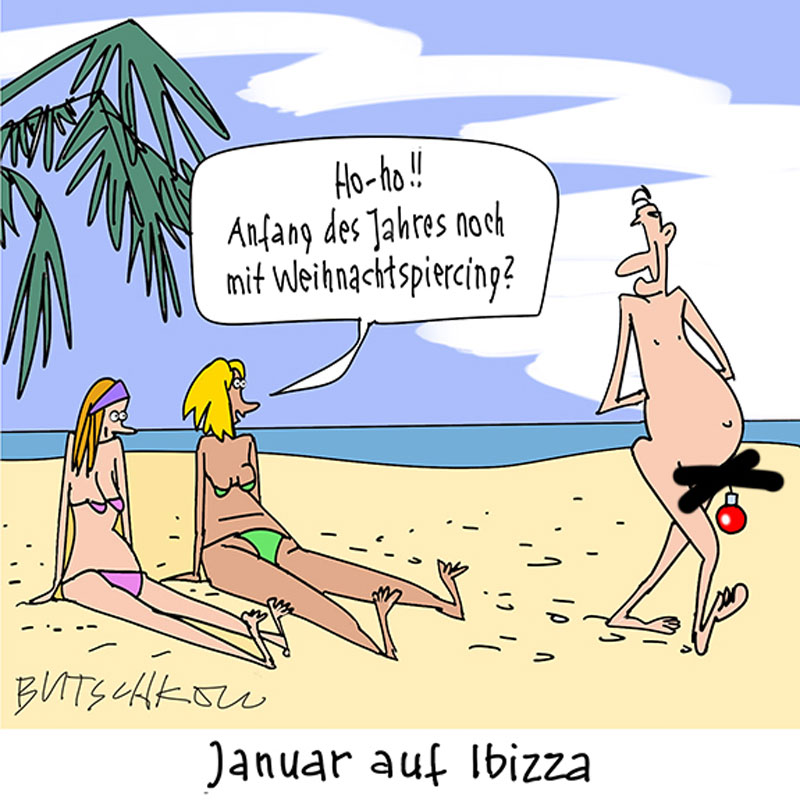

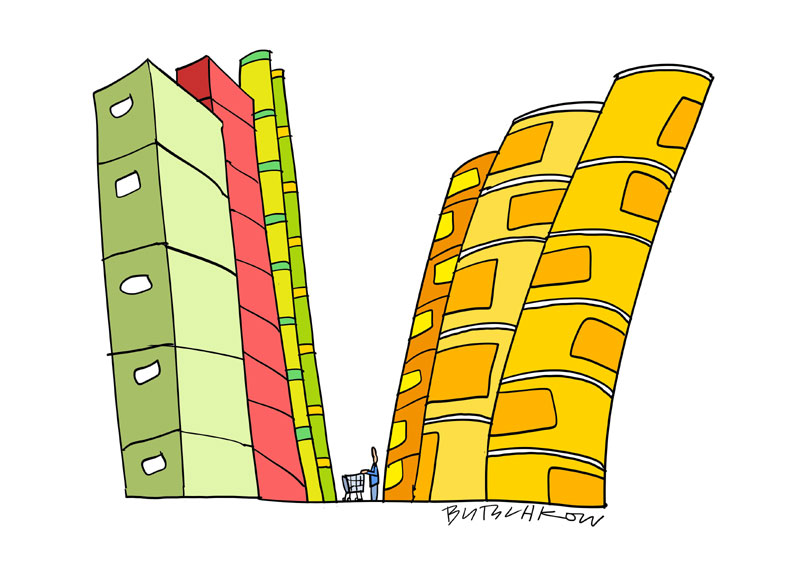

Großes Wiedersehen, große Freude. Ich habe die beiden über fünfzehn Jahre nicht mehr gesehen. Wir sitzen und quatschen, essen und trinken, genießen die alten Erinnerungen und wollen gemeinsam wieder neue aufbauen. Dann gehen sie durch mein Haus und erfreuen sich an vielen meiner Cartoons, die ich an meinen Wänden habe. Beim Abschied gestehen sie mir, dass sie zwei Motive total super fänden und fragen zaghaft, ob sie davon nicht einen Abzug haben könnten. Für ihre Wohnung, aber nicht zu allzu groß, am besten im Format A3. „Aber gerne“, sage ich geschmeichelt und verspreche, dass ich ihren Wunsch nicht vergesse und ihnen die beiden Bilder spätestens nächste Woche zusenden werde. Schon am nächsten Tag nehme ich mir die Cartoons vor und perfektioniere sie noch ein wenig.

Großes Wiedersehen, große Freude. Ich habe die beiden über fünfzehn Jahre nicht mehr gesehen. Wir sitzen und quatschen, essen und trinken, genießen die alten Erinnerungen und wollen gemeinsam wieder neue aufbauen. Dann gehen sie durch mein Haus und erfreuen sich an vielen meiner Cartoons, die ich an meinen Wänden habe. Beim Abschied gestehen sie mir, dass sie zwei Motive total super fänden und fragen zaghaft, ob sie davon nicht einen Abzug haben könnten. Für ihre Wohnung, aber nicht zu allzu groß, am besten im Format A3. „Aber gerne“, sage ich geschmeichelt und verspreche, dass ich ihren Wunsch nicht vergesse und ihnen die beiden Bilder spätestens nächste Woche zusenden werde. Schon am nächsten Tag nehme ich mir die Cartoons vor und perfektioniere sie noch ein wenig.

Dann fahre ich zu meinem Drucker in Nachbarort, um mit ihm nach längerer Diskussion ein hochwertiges Papier auszuwählen. Ich entscheide mich für ein schneeweißes, schweres Kunststoffmaterial, das garantiert, dass sich das Bild, selbst an feuchten Wänden, nicht verwirft. Das Material ist nicht billig, mir aber egal, für gute Freunde und einem Ehrenplatz in ihrer kultivierten Wohnung gebe ich gerne was aus. Wenige Tage später hole ich mir die beiden edlen Drucke ab, fahre sie behutsam nach Hause, verpacke sie stabil und bringe sie zur Post. Zwei Tage später bekomme ich über WhatsApp eine Nachricht meiner überglücklichen Freunde. Ja, ihre zwei Wunschcartoons seien unbeschädigt bei ihnen angekommen und würden jetzt unverzüglich fein gerahmt. Ich bin erleichtert, dass alles so gut geklappt hat und genieße meine gute Tat. Im Geiste sehe ich vor mir, wie sich in einer Krefelder Wohnung Besucher und Gäste fröhlich glucksend in unverhohlener Wertschätzung an meinen Zeichnungen ergötzen. Mit wird ganz warm ums Herz. Schon am nächsten Tag macht es „Ping!“ auf meinem Handy. Ich registriere aus dem Augenwinkel eine Nachricht aus Krefeld mit Fotos. Ach, wie schön. Ich setze mir ganz aufgeregt meine Brille auf, um das, was ich da sehe, so scharf wie möglich zu genießen: Meine beiden gerahmten Cartoons hängen an einer weißen Wand – in einer Toilette, gleich neben der Kloschüssel.